浪涌是由于电力系统开关动作或雷电瞬态引发的过电压或过电流现象。其对电力系统和电子设备可能造成严重影响,因此需要系统性的防护措施。以下是浪涌产生的具体原理,以及如何通过天盾雷电浪涌保护器(SPD)相结合,实现全面防护的方案。

浪涌的产生原理

1. 电力系统开关瞬态

电力系统切换操作会导致电压、电流的瞬态突变,形成浪涌。这些现象包括:

- 电容器切换:例如无功补偿装置的切换,会产生电压波动和谐振现象。

- 局部开关动作:如负载投切、断路器的动作,会导致局部浪涌干扰。

- 谐振现象:由开关器件(如晶闸管)动作引发的电感与电容之间的振荡。

- 系统故障:例如接地短路、电弧故障等会导致电力系统中电流迅速变化,产生瞬态浪涌。

2. 雷电的瞬态

雷电是浪涌的主要来源之一,包括直接雷击和间接雷击。

- 直击雷:雷电流直接作用在外部电路或设备上,流经接地系统时引起高电压。

- 间接雷击:云间雷击或附近物体遭雷击时产生的电磁感应,导致建筑物内外导体产生感应电流。

- 接地系统雷击:附近雷击产生的高电流耦合到接地系统公共路径上,形成浪涌电压。

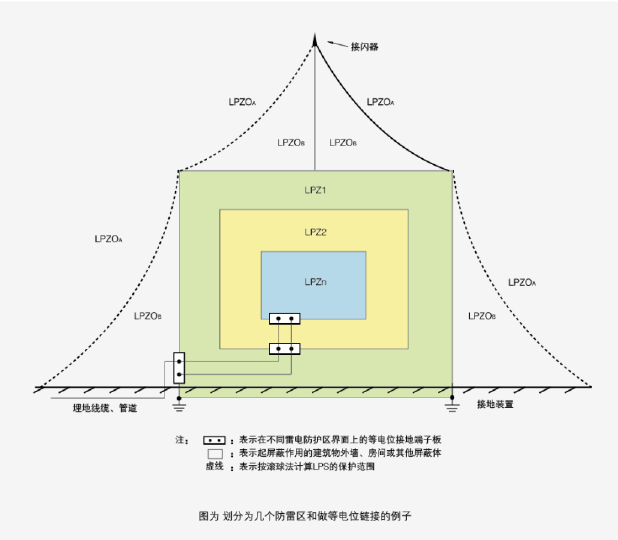

3. 雷电等级划分(LPZ分区)

雷电保护区(Lightning Protection Zone,LPZ)的划分决定了不同区域的雷击风险和防护需求:

- LPZ 0A区:暴露于直接雷击的区域,全部雷电流可能通过。

- LPZ 0B区:无直接雷击,但电磁场强度未衰减。

- LPZ 1区:电磁场强度有部分衰减,流经导体的电流比LPZ 0B更小。

- LPZ 2及后续区:需要进一步降低电磁场强度和雷电流。

天盾雷电浪涌保护器介绍

1. 外部雷击防护

作为第一道防线,通过避雷针、引下线和接地装置保护建筑物和主要设备免受直接雷击:

- 避雷针:将雷电引导至接地装置,保护建筑物外壳。

- 智能监控:天盾雷电系统可以实时监测雷击次数、电流强度等参数,确保系统运行状况良好。

2. 内部浪涌防护(浪涌保护器)

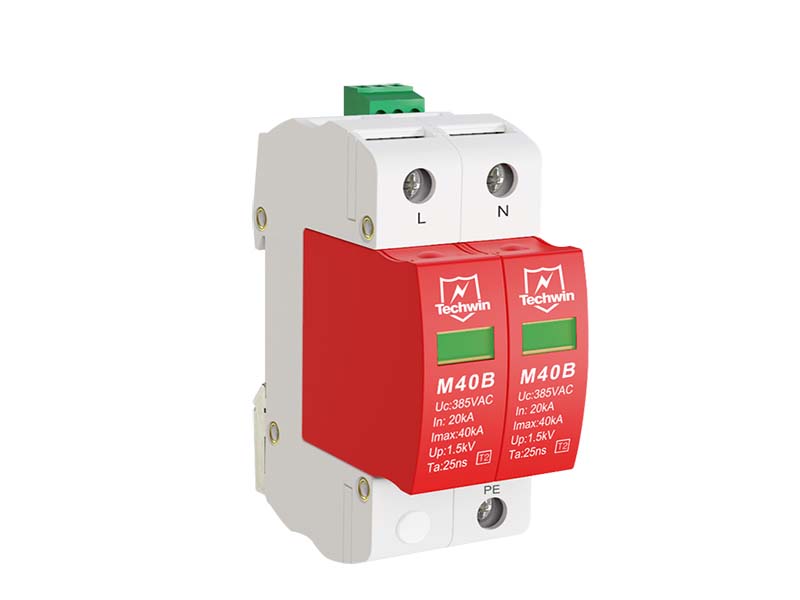

浪涌保护器安装在电力系统各级分配网络中,用于吸收剩余浪涌能量:

- 一级保护(LPZ 0到LPZ 1):安装在建筑物主配电柜,吸收大部分雷电流。

- 二级保护(LPZ 1到LPZ 2):安装在分配电柜,降低残余电压。

- 三级保护(LPZ 2到终端设备):安装在精密设备或电子设备入口,保护敏感设备。

3. 天盾雷电浪涌保护器的多层次防护方案

- LPZ 0A/0B区域:通过天盾雷电的避雷针和接地系统处理大电流雷击。

- LPZ 1区域:配备一级浪涌保护器,处理高能量浪涌电压。

- LPZ 2及后续区域:安装二级、三级浪涌保护器,进一步衰减浪涌,保护终端设备。

设计与实施建议

- 接地系统优化:天盾雷电和浪涌保护器的核心依赖于接地系统,需保证接地电阻小于10欧姆,并避免多点接地引发的电位差问题。

- 分区防护策略:按照LPZ分区原则,将不同保护设备合理布局,确保层层递进的防护效果。

- 系统联动监测:通过天盾雷电系统的智能监控功能,实时掌握雷电与浪涌保护系统的运行状态。

浪涌的产生与雷电密切相关。通过天盾雷电的外部雷击保护和浪涌保护器的内部防护,可以构建一个完整的雷电与浪涌防护体系,从而保障建筑物及内部设备的安全运行。

en

en jp

jp ko

ko fr

fr de

de es

es it

it ru

ru pt

pt ar

ar vi

vi th

th ro

ro bg

bg nl

nl 在线监测平台

在线监测平台 淘宝

淘宝 安防监控

安防监控 智慧楼宇

智慧楼宇 光伏

光伏 风电

风电 储能

储能 高速机电

高速机电 轨道交通

轨道交通 石油化工

石油化工 水利水务

水利水务 电力电气

电力电气 核电

核电 智慧交通

智慧交通 机场航空

机场航空 通信行业

通信行业 港口航运

港口航运 智慧灯杆

智慧灯杆 定制开发

定制开发 服务能力

服务能力 典型案例

典型案例 资料下载

资料下载 防雷智库

防雷智库 企业新闻

企业新闻 技术资讯

技术资讯 公司概况

公司概况 荣誉资质

荣誉资质 社会责任

社会责任 技术团队

技术团队 人力资源

人力资源 联系我们

联系我们